ペンでイラストが上達する方法!

今回の記事は、インクドローイングのワークブックに取り組んでみたレポートです。

ペン画って、どこでも手に入るボールペン1本と紙があればすぐ描けるし、

あの明快で、『自信以外ありません』と言わんばかりの漆黒の線は魅力的です。

単純な線画もあれば、たくさん重ねて濃淡を出す事もできますね。

そのノウハウを詰め込んだワークブックに出会って取り組んでみましたので、

実際に描いた絵を交えてご紹介します。

使用したワークブックと著者については目次『さいごに』にあります。

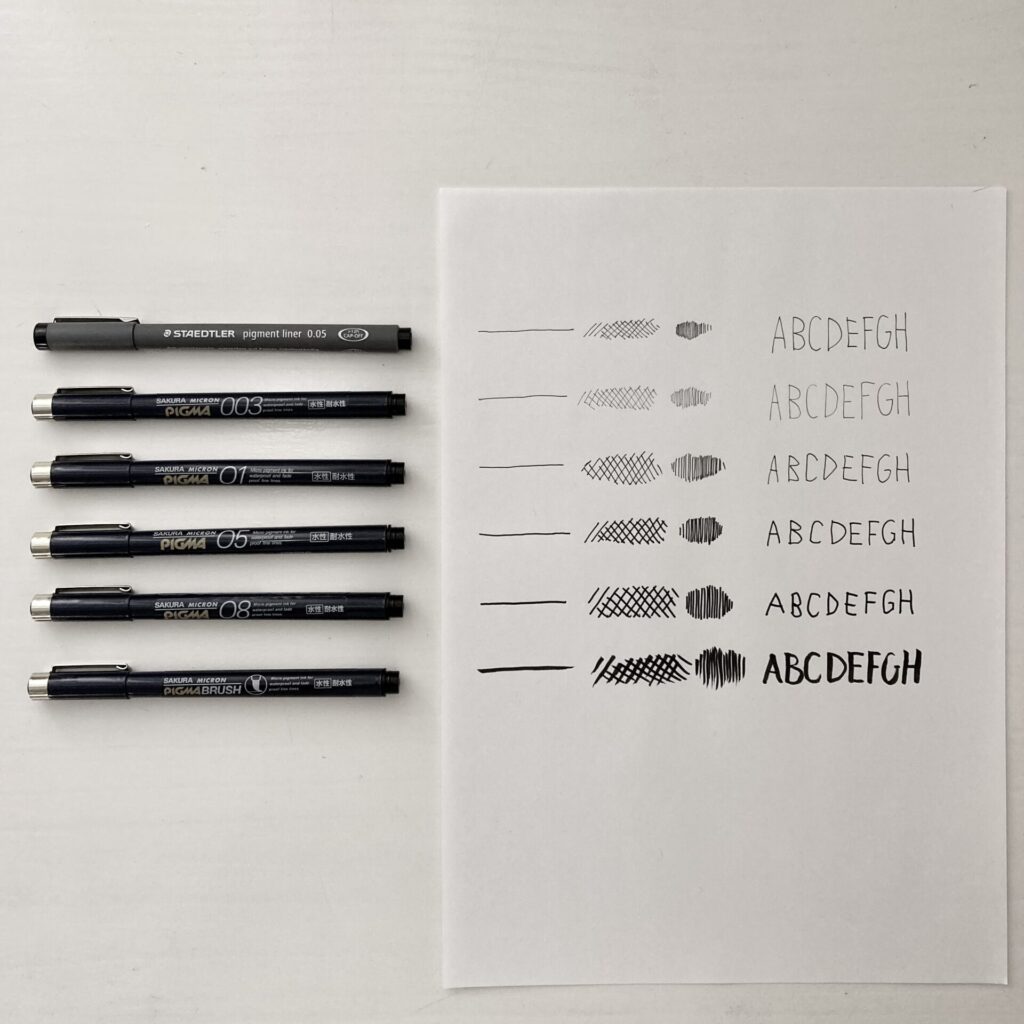

ペンの種類と選び方

ペンにはさまざまなメーカーや太さなどの種類があります。

ここからはサクラクレパスのピグマ水性ペンの太さを基準にお話しします。

細い線を描きたい場合は0.1mm以下の先の細いペンを、太い線を描きたい場合は0.5mm以上の太いペンを選ぶと良いでしょう。

0.1mmのペンは文字も書きやすいですし、1本あれば重宝します。

メーカーによってインクやニブ(ペン先)の質感が違いますので、

まずは使いやすい太さのものを1本、お試しされると良いですよ。

ちなみに、わたしの愛用品はこちら。

都内ですとロフトや東急ハンズ、文房具を取り扱っている書店(丸善、ジュンク堂、青山ブックセンター、くまざわ書店、有隣堂…)など、どこにでも置いてあり入手しやすいため、必然的に揃いました。

ステッドラー社にも極細から太めまで、水性ペンが出ています。

サクラクレパスのピグマよりもインクの艶が落ち着いていてフラットに見えます。

耐水性のある水性インクペンで、上からコピックなどの色マーカーをのせても滲まないのです。

紙について

今回使用しているワークブックには直接描き込まず、

ビジネスコピー用紙、いわゆる普通のコピー用紙に描いています。

(書籍の見開き撮影が難しかったため^^;)

なので、インクの裏移り具合もご報告しておきます。

太さ0.8mmに近づくにつれてインク量が増えるので、当然裏に透けますね。

滲み出ることはないものの、ゴリゴリ描き込むような場合はインク用パッドをお勧めしますが、

ペン画は凸凹の大きな紙に描くと、特に0.03など極細ペンの場合、

インクが飛びやすく、かなりゆっくりしたスピードで描く必要があります。

練習でしたら、コピー用紙くらいの滑らかな表面の方が、

ハードルが低くて、楽しめると思います。ケースバイケースですね。

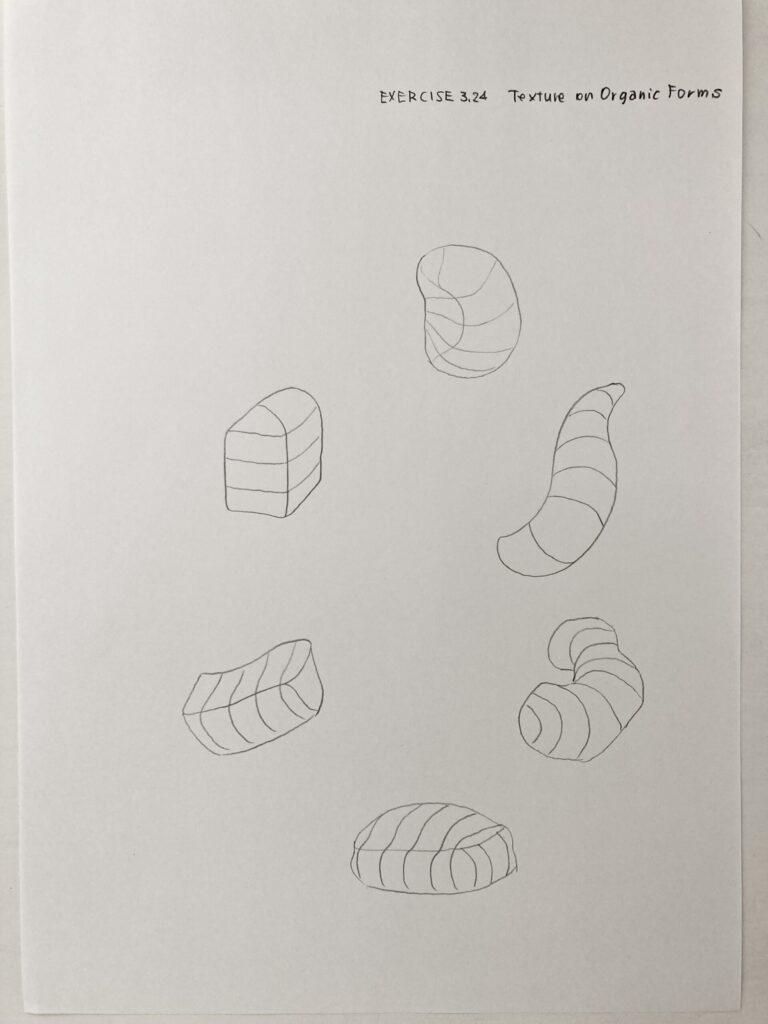

描く前に下書きをする

失敗したくないイラストを描く前には、下書きをすることをおすすめします。

下書きは鉛筆で軽く描き、後で修正や消しゴムで消すことができるようにします。

これにより、ミスや間違いを防ぎながらイラストを描くことができます。

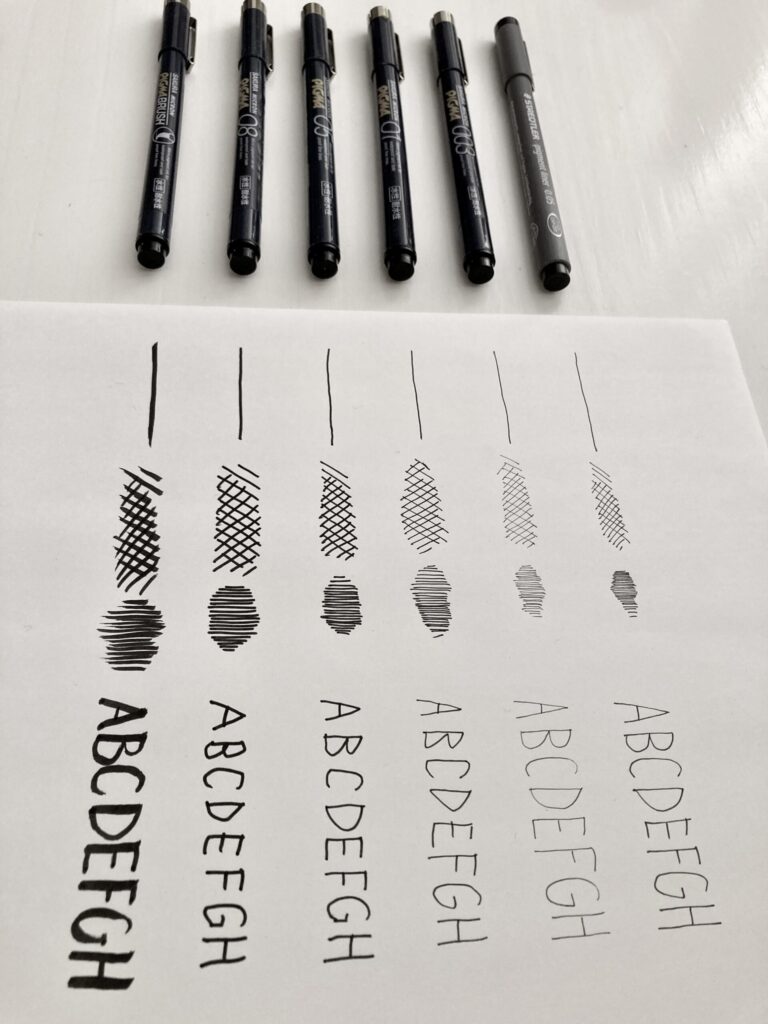

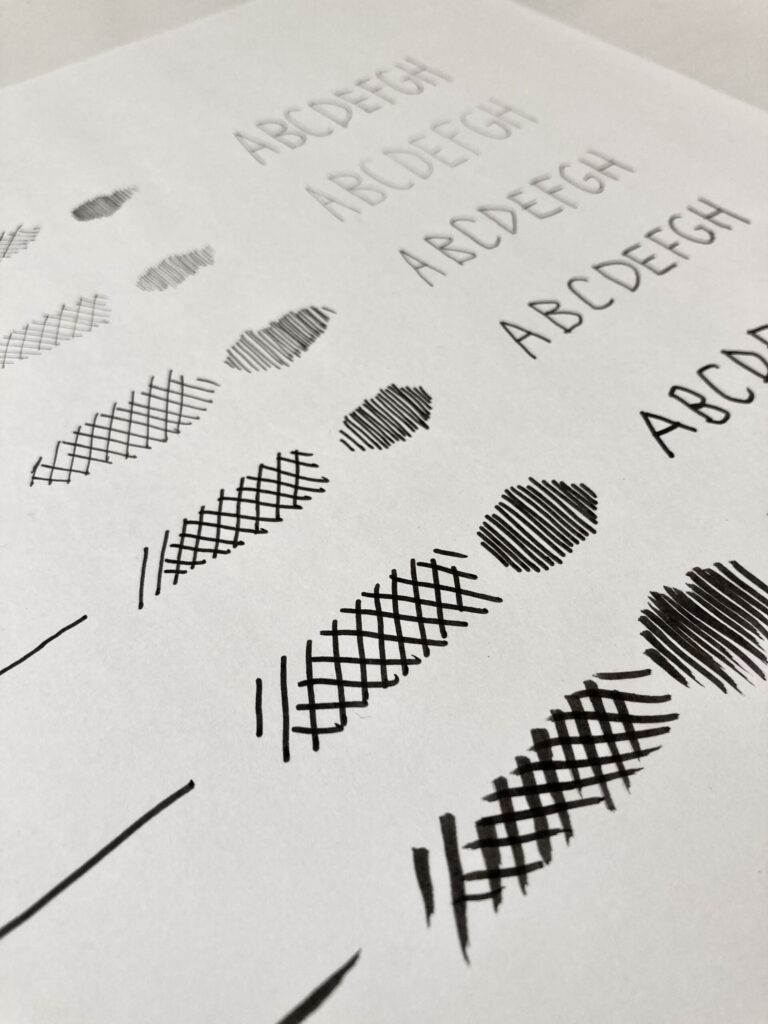

線の太さと濃淡の表現

ペンの特徴として、線の太さや濃淡の表現があります。

同じペンでも、力を入れると太く、軽く描くと細くなるため、線の太さを使い分けることで立体感や質感を表現することができます。

影や陰影の描き方

ボールペンで影や陰影を表現するには、線を重ねることで濃淡を表現します。

線の重ね方や密度を変えることで、立体感や光と影を表現することができるのですね。

また、クロスハッチング(斜めに線を交差させる)やストローク(線の長さや形状を変える)などのテクニックを使って表現することもあります。

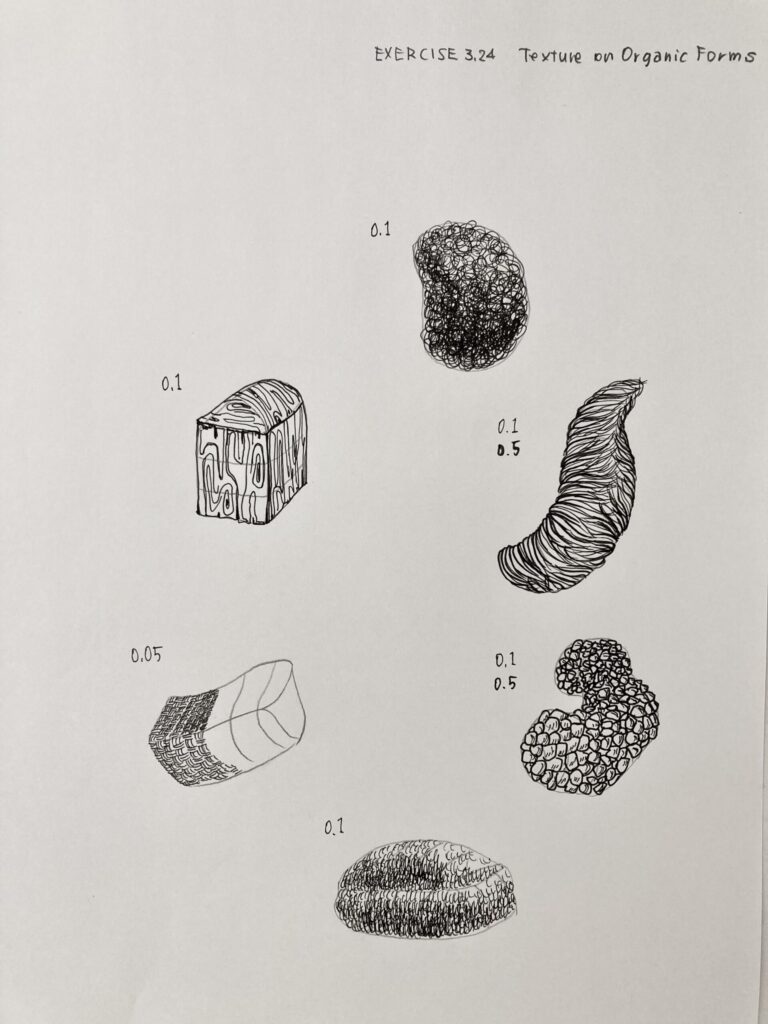

テクスチャや模様の表現

ペンを使ってテクスチャや模様を表現してみましょう。

重ねる線自体を変えてみたり、クロスハッチングやドット(点の密度で濃淡を表現)などのテクニックを使うことで、質感や表面の模様を表現することができます。

練習と実験

ペンでのイラストは、練習と実験を重ねることで上達していきます。

様々な線の描き方やテクニックを試してみたり、自分なりのスタイルを見つけるために実験してみましょう。また、定期的に描く習慣を持つことも大切です。

適度な休憩

長時間ボールペンでイラストを描くと、慣れないうちは特に、

手や指が疲れてしまうことがあります。

定期的に休憩を取り、手の疲れを防ぐようにしましょう。

また、疲れた状態で描くとミスが増えることもあるため、リラックスした状態で描くことも大切です。

さいごに

今回使用したワークブックはこちら。

終始英語ですが^^; 見本が隣にあって、そのとおりに真似してみてくださいというスタイル。

英語が苦手でも、ほとんど説明なしに理解できる内容かと思います。

Youtubeで動画でレッスンされているのを拝見して購入に至りました。

「初心者でも練習を積めば上手に描ける」というのは簡単ですが、手解きは難しいもの。

このような懇切丁寧なワークブックを作成したアルフォンソ・ダンさんに感謝します!

コメント